PROGOS100万人受験とCEFRがもたらすブレークスルー

2025.07.31

ポイント

- CEFRでスピーキング力を測ることが、ごく普通に

- 語学ができるという意味が変わった

- ネイティブがお手本ではなく、英語話者は誰でも対等

- CEFR Can Doで設計した英語研修が上達の近道

- グローバルビジネスではB2レベルがあたりまえ

- 生成AIの手綱を握れる英語力はもっておくべき

お話:投野由紀夫教授

東京外国語大学大学院教授。ワールド・ランゲージ・センター長。英国ランカスター大学でPh.D.(コーパス言語学)を取得。専門はコーパス言語学を応用した英語教育、英語辞書学、外国語教育学など。NHKの『100語でスタート!英会話』(2003-2006年度)、『コーパス100! で英会話』(2009年度)、『基礎英語3』 (2016-2020年度)、『英会話フィーリングリッシュ』(2023-24年度)で講師を歴任。CEFRを日本の英語教育に適用した「CEFR-J」という新しい英語汎用枠の研究プロジェクトを牽引した。

聞き手:安藤益代

株式会社プロゴス取締役会長

CEFRでスピーキング力を測ることが、ごく普通に

安藤:私たちは、PROGOSスピーキングテストをより多くの人に使っていただくことで、英語の壁を取り払い、グローバルで活躍できる人を増やしたいと願っています。日本のCEFR研究の第一人者であり、テスト開発当初からご指導いただいている投野先生にお話を伺います。

研究者そして教育者のお立場から、CEFRで英語スピーキング力を測る人が増えることの意義をどのように考えていらっしゃいますか?

投野先生:CEFRという国際基準で測れる、そしてスピーキング力を手軽に測れるということを実感する人が増えたことに、すごく意義を感じます。

CEFRは25年前に発表されて世界に普及していったわけですが、今や英語力評価のデファクトスタンダードになっています。世界中の企業も英語力の物差しにCEFRを使う時代になりました。CEFRがこんな風に広く使われるようになったことは、感慨深いですね。日本でも、英検、TOEICⓇなどのテストもCEFRに寄せていくようになりました。

一方、CEFRでいったらどのレベル?という感覚は、なかなかわかりませんでした。その意味で、手軽に受けられるPROGOSのようなテストで、こんなレベルだとわかる人が増えたのは、画期的だと思います。

安藤:確かに、テストをローンチした頃は、CEFRって何?なぜスピーキング力を測らなければいけないのかという声が多かったです。でも企業の人財育成のご担当やグローバル事業の最前線にいる方々と様々な工夫を重ねて広げていった結果、CEFRでスピーキング力を可視化して、タレントマネジメントに活用するということがごく普通になってきました。

語学ができるという意味が変わった

安藤:CEFRを用いるもう一つのメリットは、語学ができるという意味あいが変わってきたことだと思います。例えば、これまでは、流暢に間違いなくネイティブのような発音で話す人が語学力が高いとされてきました。でも、CEFRは、もっと深い見方をしていますよね。

投野先生:そうですね。語彙や発音、文法はあくまでも道具立てで、こればかり練習していると、形式的で表面的な力しかつきません。でも、誰しも、社会の中で生きていくために日々ことばを使っているわけですね。ことばを使って、自分の役割を果たしたり、やりたいことを実現している。CEFRの言語能力観は、これに基づいています。自分がやりたいことをやるには、ことばを使って何ができなければいけないのかを記したのがCan Doです。これを action-oriented、 すなわち、行動志向のアプローチと言います。

ですから、CEFRのテストでも、CanDoを用いて、ことばを用いたタスクを行ってみて、どのくらいよく達成できたかを見る、という側面が強く出てきます。これは単に和文英訳でスピーキングを代替できるとするような考え方とは一線を画するものです。話すスキルの評価は話をさせてみないとわからないのです。

PROGOSテストもCEFRに基づいているので、スピーキング力の中心としてタスクがどれだけできたか、そしてそれ以外の質的側面として

- Range(どのくらい幅広い語彙や文法・表現を使えるか)

- Accuracy(どのくらい正確に使えるか)

- Phonology(どのくらい発音やイントネーションができたか)

- Fluency(どのくらい流暢に使えるか)

- Interaction(相手を理解しながら会話を組み立てられるか)

- Coherence(話に一貫性があるか)

をしっかり見ていますよね。

安藤:はい、これらはテスト結果のフィードバックシートも詳しく解説されるので、レベルアップする参考情報として使っていただきたいです。

ビジネスでもCEFRで測るようなコミュニケーションができないと、相手と深く意思疎通して仕事の成果につなげるということができません。これが、ビジネスで使う英語力をCEFRで測るメリットだと思います。

ネイティブがお手本ではなく、英語話者は誰でも対等

安藤:あと、CEFRではネイティブということばを使わなくなったのが優れた点だと思います。言語を使いこなせる能力と、その言語が母語であることとは、別物という考え方ですね。外国語として英語を話す身としては、誰を相手に話そうとも対等である、ある意味、身軽に話していいんだという感覚が持てるんです。これは、現実のグローバルビジネスでも、多文化多言語の人たちと英語で仕事をすることが増えているので、すごくマッチした考え方だと思います。

投野先生:CEFRでは、A1から段々レベルがあがるのは、できることが増え成長するのだというポジティブな考え方をします。ネイティブと比べてここができていないというようなネガティブな記述は一切ありません。それに、もうネイティブということば自体も定義があいまいになっています。研究者はむしろ、English as a Lingua Franca(ELF)、つまり国際語として、多様な人が英語を使うコミュニティでの使われ方を見ています。ネイティブ神話はもう姿を消しました。日本人がネイティブと話すときに、ひけ目を感じるようなメンタリティはいらないというメッセージでもありますね。

CEFR CanDoで設計した英語研修が上達の近道

.png?width=514&height=290&name=Group%201%20(18).png) 引用:O'Sullivan's Comprehensive Learning System (CLS)

引用:O'Sullivan's Comprehensive Learning System (CLS)

安藤:テストだけでなく学習面でも、文法・語彙・発音だけを学んでいると表面的な力はついても、言語を使って何ができるかという本質的な力はつかないと思います。CEFRを研究する方々は、効率的に言語能力を伸ばすには、Curriculum, Delivery, Assessment の一致が必要だといっています。CEFRにそって、英語を学習するとしたら、どんなことに気をつけたらよいでしょうか?

投野先生:たとえば、学習者が、自分のレベルがA1であるなら、A2やB1ではどんなことができるかCanDoリストをみてみるとよいでしょう。CEFRレベルがあがるためには、自分がどんなことができるようになったらよいか、わかりやすく示されています。つまり、CEFRは学習者が学習のマイルストーンをたて、「自律的な学習者(autonomous learner)」としてそこまでのロードマップを設計しやすいように作られて学びやすく設計されているのです。

安藤:Can Doで目標を明らかにして、自律的に学ぶ姿勢が大事なんですね。そうなると、ビジネス英語研修を開発する際には、カリキュラムはCan Doを使って設計すべきですね。

投野先生:その通りです。英語研修のカリキュラム設計では、目標をCan Doで設定し、そこに向かって何をどうしたらよいかを設計していくというプロセスが望ましいです。これをバックワードデザイン、逆算したカリキュラムと言います。学習者がコースを修了したら、英語でこんなことができるようになっているという理想をイメージして、ニーズ分析やカリキュラムの編成をするのです。

海外では、これが実力がつく近道だと言われて、すでにいろいろと実施しています。日本でもこうした研修が増えていくといいと思います。

グローバルビジネスではB2レベルがあたりまえ

安藤:冒頭にもありました通り、CEFRテストの普及に伴い、グローバルビジネスにはどのレベルの英語力が必要かということが、企業でもわかってきました。その結果、多くの企業が、B2レベル以上のスピーキング力を目標にしたいと認識するようになっています。

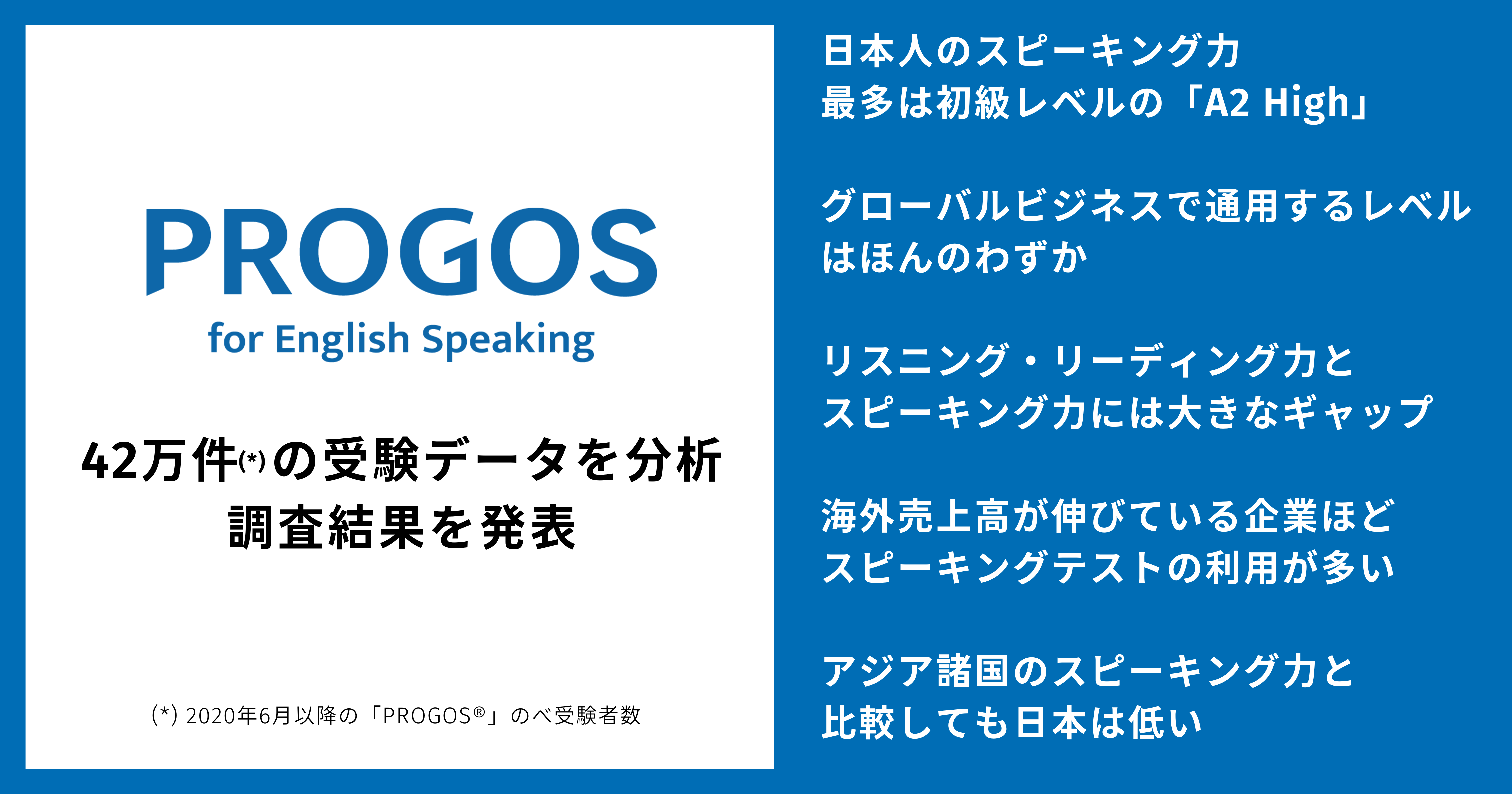

一方、PROGOSテストの結果によると、日本人受験者のうちB2レベルを持つ人は、1割にも満たず、最多レベルがA2High、つまり日本の高校レベル、というのが現実です。ところが、外国人を採用しようとすると、英語力でB2を持っている人はざらにいます。

日本の学習指導要領の改定で、CEFRが色濃く打ち出されるようになりましたが、それによって、大学までの英語教育はどのように変わってくるのでしょうか?また、日本以外のアジアの国では、学生は大学卒業時にどの程度の英語力をつけているのでしょうか?

投野先生:日本では現学習指導要領が施行されてからまだ5年しかたっていませんが、周辺のアジアの国ではもう20年くらい前からCEFRを英語教育に取り入れています。その意味で、日本はまだ体制整備の段階にあると言えます。

海外の例で言うと、ヨーロッパではCEFR開発当初から、大学入学時のレベルはB2が標準でした。ただ、アジア圏ではシンガポール、フィリピンなどの英語公用語の地域を除くと、B1レベルを高校卒業時の標準にしているところが多いです。日本も2020年度からの改訂でそのようになりましたが、実際は少し低いです。台湾は、英語と中国語の bilingual policy を採ることを政府で決め、大学の授業の英語化に力を入れており、CEFRで最低B2レベルを大学で身につけるという意欲的な試みを行っています。

安藤:日本以外では、社会人になるときにはB2レベルという感覚が一般的なのですね。グローバルビジネスにおいて、この違いは大きいですね。なんとかキャッチアップしなければと思います。

最近の新卒採用において、日本人のPROGOSテスト受験者のレベルがだんだん高まってきたように思います。

生成AIの手綱を握れる英語力はもっておくべき

安藤:さて、話が少し変わりますが、生成AIが英語学習に与える影響についてお尋ねします。便利ではあるのですが、例えば、仕事で、ツールを使って日本語の文章をそのまま瞬時に英語に訳せても、パラグラフ構成やコミュニケーション文化の違いを加味しないと、相手に自分の意図が的確に伝わっていない可能性がありますよね。少なくとも、英語で書いてあることが自分の考えとして伝わっても大丈夫かを見極める力は必要だと感じています。

その一方、日本では英語学習が要らなくなるという議論もよく聞くようになりましたが、これについてどうみておられますか?

投野先生:生成AIは、すごい勢いでいわゆる Can Do(できること)が増えていっていますね(笑)。ChatGPT との音声による会話は英語・日本語もかなり自然なレベルまで来ています。だから生成AIを英語教育に使わない手はない思いますが、何を人間が機械に任せるのか、AI の英語の限界はどこか、を判断できる人間の能力は必要だと思います。将来、ある部分はAIに全面依存する時代が来るかもしれませんが、そのやってもらった結果が良いかどうかの判断をできる人間の語学力、つまり「手綱を握れる力」は必要です。

安藤:ちなみに生成AIを使うことで、効率よく学習できることがあれば教えてください。

投野先生:あらゆることに使えそうですが、機械ですので生身の教師だったらくたびれてしまうような、言語学習で「量をこなす」部分のサポートにAIは向いていると思います。たとえば次のような使い方です:

- 単調な繰り返し練習: 30回ターンを採りながら一日の日課について質問・応答を繰り返す

- たくさん英語を書いて、それを即座に添削してもらう

また英語のレポートやプロポーザルのブレストにも使えますね。ただAIだけで完結しないで、生身の人間とのコミュニケーションによる学習も不可欠ですから、上手に組み合わせるのがよいと思います。

安藤:生成AIの時代だからこそ「ことばの力」の重要性が高まっているとも言えるのですね。これから益々グローバルにコミュニケーションできる人が増えることを願っています。

どうもありがとうございました。